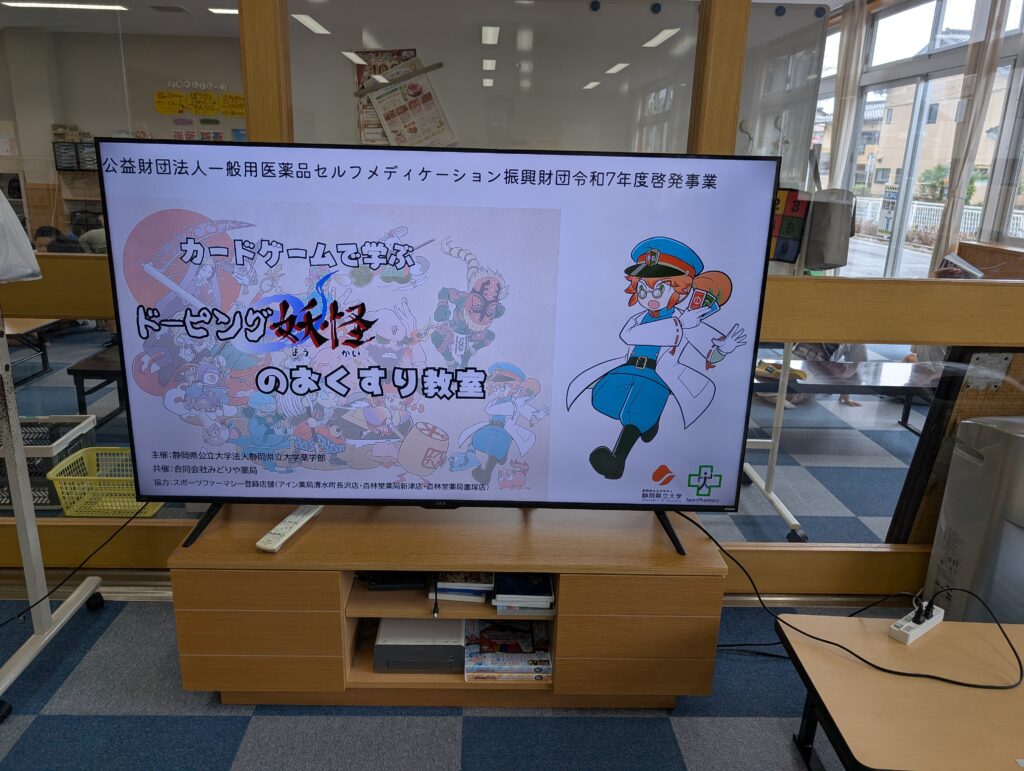

2025年8月12日、島田第四小学校区の学童保育にて、第1回お薬教室を開催しました。

この取り組みは、地域の子どもたちが薬の安全な使い方やオーバードーズ(過剰摂取)や違法薬物のリスク、そしてスポーツの公正さを楽しく学べるよう企画されたものです。

今回は、中部地区を担当するスポーツファーマシーとして私が全体の進行役を担当。

お薬実験は静岡県立大学薬学部 臨床薬剤学分野の皆さんと協力し、

さらに静岡県内だけでなく・愛知・三重県・神奈川県からもスポーツファーマシストがボランティアとして参加してくださいました。

地域と大学、そして全国の仲間が協力して作り上げた教育イベントです。

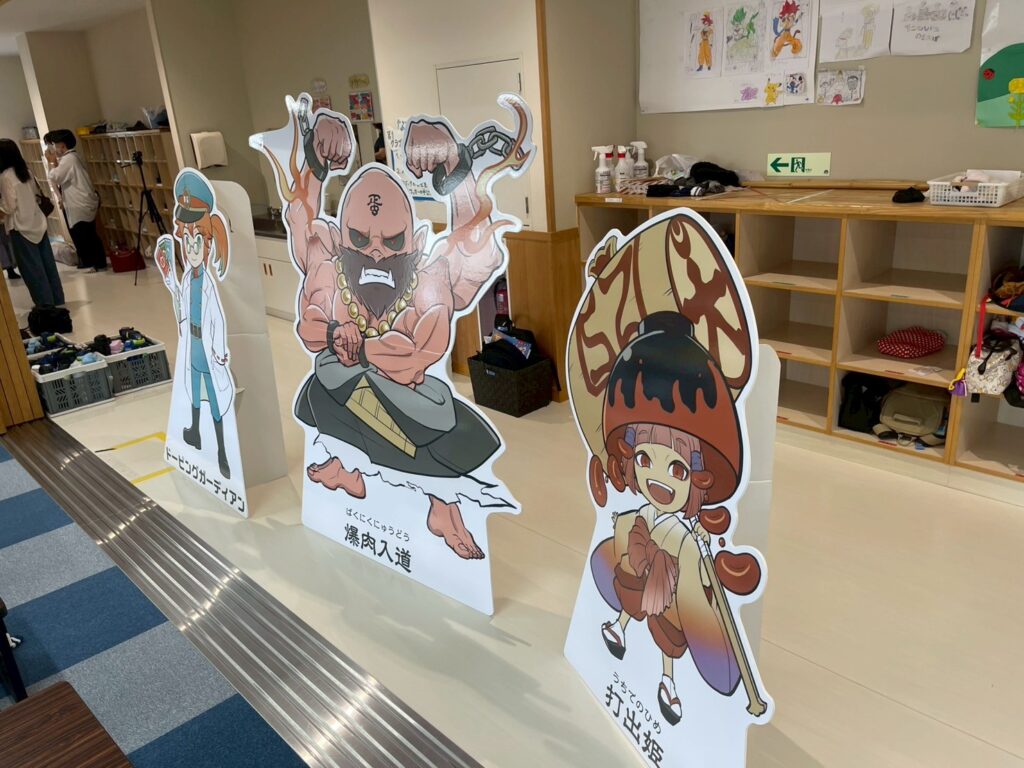

■ ドーピング妖怪パネルで世界観づくり

会場の入り口には、色鮮やかな「ドーピング妖怪」のパネルを設置。

薬やサプリメントの特徴や注意点をキャラクター化し、物語仕立てで紹介しました。

入室した子どもたちはすぐに興味を示し、

「この妖怪は何をしてくるの?」「なんでこの薬は気をつけるの?」と次々と質問。

ただ説明を聞くだけでは得られない“学びの入口”として、会場全体の空気を盛り上げてくれました。

■ 実験で学ぶ薬の使い方とリスク

お薬実験のコーナーでは、薬を正しく服用しない場合のリスクや、

必要以上に飲んでしまう「オーバードーズ」の危険性を視覚的に表現しました。

子どもたちはただ見ているだけでなく、

「じゃあ、こうやったらどうなるの?」「こうしたら危ないんだよね?」と積極的に発言。

実験にも自ら手を伸ばして協力し、学びを自分のものにしようとする姿が印象的でした。

驚きの声と同時に、「だからお薬は多めの水でのむんだ!」と納得する声もあがり、

自分の健康を自分で守る意識がしっかり芽生えているのを感じました。

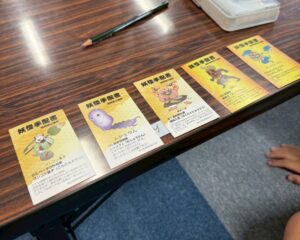

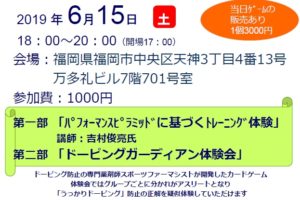

■ 「ドーピングガーディアン」でスポーツの公正さを体験

後半は、スポーツにおける“うっかりドーピング”を題材にしたカードゲーム「ドーピングガーディアン」をプレイ。

選手役になった子どもたちは、試合に向けて体調管理をしながら薬やサプリメントを選びます。

ゲームの中で「この薬って大丈夫?」「薬剤師に聞いてみよう!」と自然に相談の動きが生まれ、

正しい判断と相談の大切さが体験を通じて浸透していきました。

プログラム全体として90分という長丁場の最後がドーピングガーディアン体験なのでしたが、

「次のターンが楽しみ!」「もっとやりたい!」と集中力を切らさず、笑いと真剣さが交互に訪れる時間になりました。

■ 多地域・多立場で作る“学びの場”

このお薬教室のもうひとつの特徴は、多地域・多立場の連携です。

大学の薬学部、地域のスポーツファーマシー、そして県外から駆けつけたスポーツファーマシストが一堂に会し、薬教育とスポーツ教育を融合させた新しい形のプログラムを実現しました。

こうした環境の中で、子どもたちは普段関わることの少ない大人たちと交流し、

それぞれの立場から語られる経験談やアドバイスを直接聞くことができました。

この多様な背景を持つ人々との出会いこそが、学びを深め、記憶に残る体験を作ります。

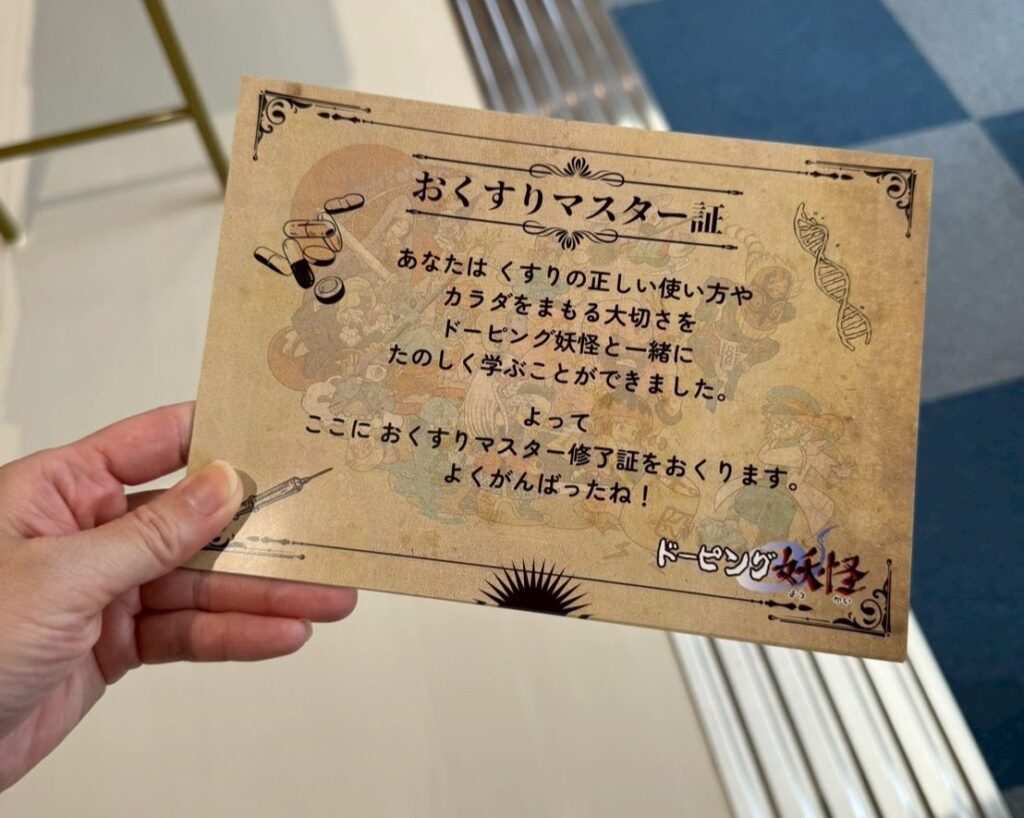

■ 第1回から見えたこれからの展望

今回の第1回は、参加した子どもたちの積極的な質問や反応、

そして大人たちの熱意によって非常に充実した時間となりました。

薬の使い方やリスク、公正なスポーツの価値──

これらを一度に、しかも楽しく学べる場として、

今後もこの活動を広げていきたいと考えています。

ご協力いただいた静岡県立大学薬学部の皆さん、

全国から駆けつけてくれたスポーツファーマシストの仲間たち、

そして元気いっぱいに参加してくれた子どもたち、本当にありがとうございました!

ドーピング妖怪のお薬教室の実施依頼、受付中。

みどりや薬局では、学校・PTA・学童保育・地域イベント・スポーツクラブ・自治体・企業研修など、目的や対象に合わせた「お薬教室」を出張・開催しています。年齢や場面に応じて内容を調整し、楽しみながら“正しく学ぶ”機会をつくります。

-

対象:小学生〜高校生/保護者・指導者

-

形式:45–90分、対面・オンライン可

-

料金:規模に応じてお見積り

▶︎ 依頼相談はこちら:【お問い合わせフォーム】(希望日時・場所・対象・人数)

コメントを残す