ある日、1通のメールに目がとまりました。

差出人は、韓国の薬学部に通う3年生の学生さんたち。

「日本のスポーツファーマシストの取り組みを学びたい」という内容でした。

やり取りを重ねるうちに、彼女たちがアンチドーピング教育と薬学啓発をテーマに研究を進めていること、

そして、世界的にも先進的な制度とされる“スポーツファーマシスト”の日本での実践例を調査していることがわかってきました。

その中でも特に興味を持ってくれたのが、私たちが開発したカードゲーム

「ドーピングガーディアン」の設計思想と教育的な活用方法でした。

静岡の薬局まで訪問してくれた学生たち

彼女たちはなんと、韓国から静岡の薬局まで直接訪れてくれました。

その行動力と熱意に、こちらも自然と気が引き締まります。

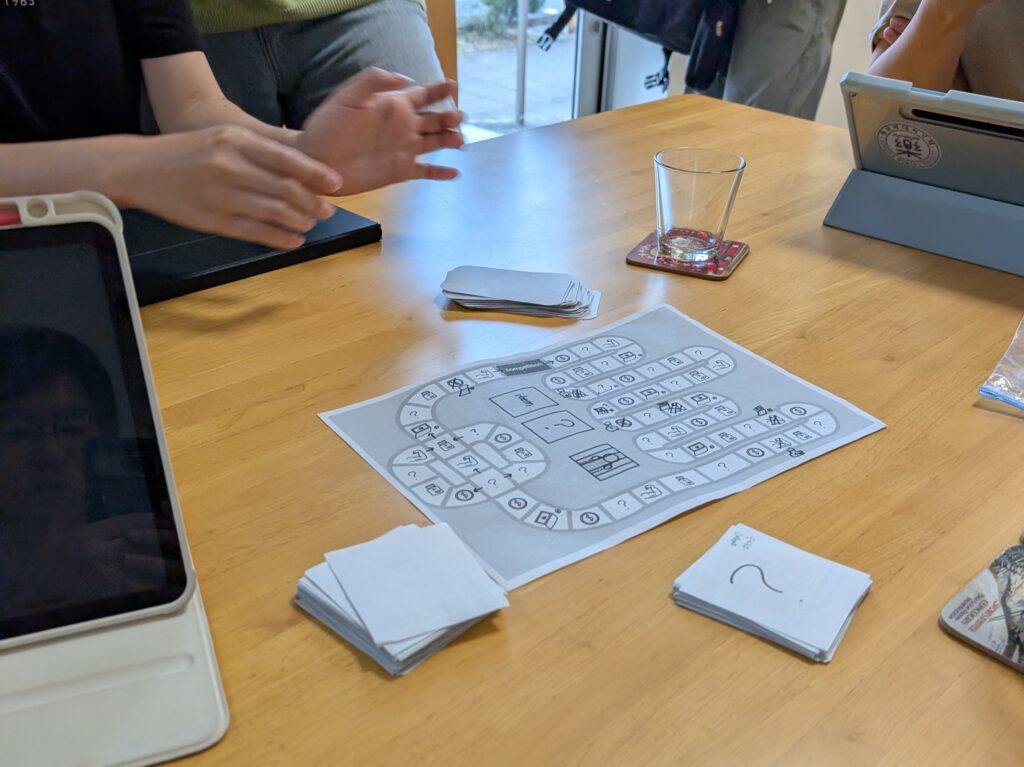

当日は、私へのインタビューに加えてドーピングガーディアンを一緒にプレイし、

ゲームの教育的意図や活用法について意見交換を行うなど、

とても濃く、有意義な時間となりました。

設計思想や活用法への鋭い質問の数々

驚いたのは、彼女たちが事前にドーピングガーディアンをかなり詳細に調べていたこと。

構成の意図、対象層別の伝え方、プレイ時の心理的効果など、

本質に踏み込んだ質問を多く受けました。

「ただ知る」ではなく、

「どう活かすか」「どう届けるか」を真剣に考えてくれていることが伝わってきて、

こちらとしても、つい説明に熱が入ってしまいました。

似ていた試作品に感じた“共通の視点”

さらに印象的だったのは、彼女たちが制作していたアンチドーピング教育用のボードゲームの試作品。

それが、私たちがドーピングガーディアンを開発する前に作っていたプロトタイプととてもよく似ていたのです。

「やっぱりここは、みんな一度通る道なんだな」

そんなふうに親しみを感じると同時に、

国や文化が違っても、同じような思考プロセスで“伝える”ことを模索していることに深い共感を覚えました。

スポーツファーマシスト制度が国境を越えて

日本のスポーツファーマシスト制度は、国内でもまだ十分に浸透しているとは言えません。

ですが、こうして海外から注目が集まり、実際に足を運んで学びに来てくれる人たちがいるということは、

その可能性の大きさを物語っています。

やり方次第で、スポーツファーマシストは世界に向けて発信できる存在になれる。

ドーピングガーディアンも、その一端を担えるツールになっていける。

そう確信させられるような出会いでした。

スポーツと薬学のあいだをつなぎ、

“伝える”ではなく“つながる”ための道を探す。

ドーピングガーディアンを通じて、そんな国際交流の可能性がまた一つ広がったことに、心から感謝しています。

コメントを残す